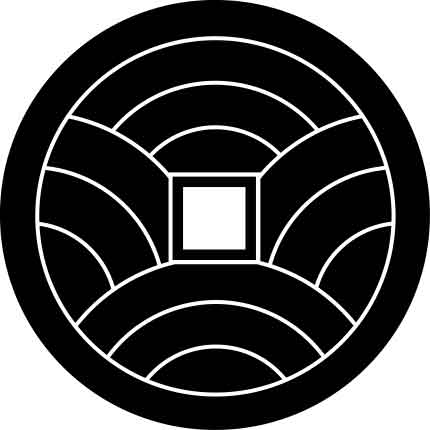

銭紋は通貨を文様化した家紋で、文字の入っているもの「有文銭」と入っていないもの「無文銭」で分けられている。

鎌倉時代の戦記絵巻「蒙古襲来絵詞」で安達盛宗の船に掲げられた連銭紋が初見である。

当初は無文銭が多く用いられた。後に永楽銭紋や和同開珎などの有紋銭が大名家藩主に使用される様になる。

代表的な家紋に、真田幸村が使用した六連銭がある。無紋の裏銭を上下に三枚ずつ描いた紋で、六枚の裏銭は死後に必要とされるという六道銭を意味し、三途の川の渡し賃としての冥銭ともいわれる。霊界への駄賃となる六連銭の真田軍旗は戦場でも恐れられたという。

「銭紋 まとめ」

- 分類 (器物紋)

- 有名人 (真田幸村)

- 読み仮名 (ぜにもん)

- 多い名字 (水野、浦野、仙石、長谷部)

真田幸村

真田六文銭

裏波銭